Muddyfoxで行く大人の修学旅行 修学院離宮と京都のダンナ系中華《京都》 [Harley-davidsonXL883R]

2018年9月23日(日)、三連休2日目です。二十四節気の秋分の日です。三連休のお天気予報がイマイチだったので、京都で遊ぶことにして見つけたのが

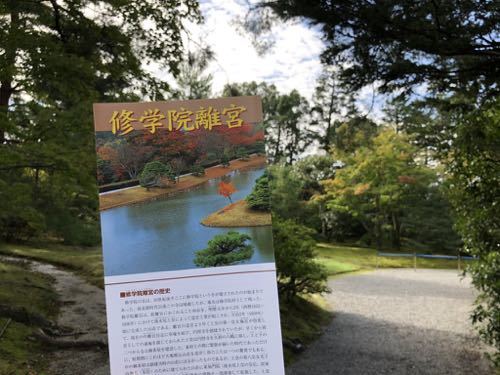

雑誌サライに乗っていた修学院離宮。

過去に一度行ったことがありましたが、外国人と一緒なら比較的すぐに入れたのですが、日本人だけで行こうと思うと予約は往復はがきとかで面倒くさい^^;それが何とオンラインで参観の予約ができるようになっていました。しかも無料!!

ダメ元で20日(木)に申し込みしておいたら当たりのメールが来ました(笑)!

現地周辺は道が細くて、いきなり階段が出てきたり、周辺にパーキングはほとんど無いのでチャリで行くことにしました。

修学院離宮は比叡山の麓にあり、音羽川の扇状丘陵地の傾斜を利用して作られてるわけですが、今日はその川を遡るのでずっと上り坂です(笑)(写真右側は音羽川)

逆に比叡山が水源の音羽川はやがて高野川になり、出町の三角州のところで加茂川(賀茂川)と合流して、京都市内中心部を流れる鴨川になります。

家から3km(笑)20分ほどで着きました。

チャリは修学院離宮の中に止めさせてもらえます。

9時からの参観ですが、まずは予約確認をして、

DVDで見どころを予習をしておきます。

修学院離宮、平たくいえば、天皇さんの別荘だそうです。

1656-59、後水尾上皇が比叡山麓に造営した広大な山荘。

17世紀といえば、うちの父方の家系図の始まりの頃、ご先祖様は塀の外から見たはったのかな(笑)

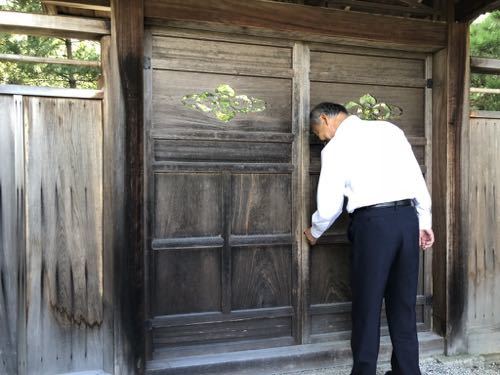

さて、いよいよ拝観がスタート。先頭の案内の人が鍵を開けげ、集団の最後の皇宮警察の方が鍵を締めるらしいです。

修学院離宮の広さは約54万5000平方メートル、ちょっと想像がつかないですが、東京ドーム約12個分と言われても行ったことないし^^;TDLよりちょっと広いと言われたらかなり広いことがわかります(笑)。この広大な敷地の内に下離宮・中離宮・上離宮の3つ地域から構成されています。

まずは下離宮、

御幸門には後水尾天皇お気に入りの意匠「花菱」の透かし彫り

池泉回遊式庭園の中に、「寿月観」が建っています。

本来ならもっと水があるはずなのですが、比叡山から水を引き込むところが台風21号で壊れたようです。

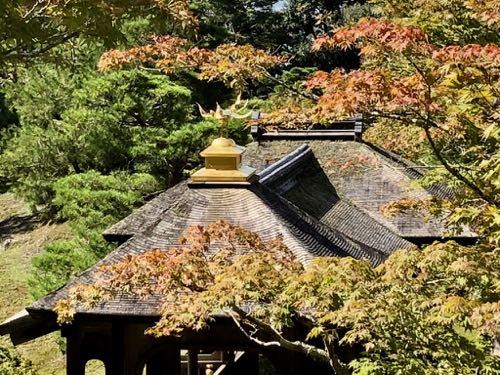

青もみじにの中に少し紅葉した葉っぱが美しいです。柿葺入母屋数寄屋風造りになっています。

十五畳の一の間、一間半の床と琵琶床,飾棚があり、天袋(鶴)と地袋(岩と蘭)の絵は原在中の作品です。

岸駒により書かれた虎渓三笑の絵の襖四枚。

下離宮の参観を終えて、

中離宮へは田んぼの真中の、

その昔は馬車道。

左右にはところどころ刈り取りの終わった田んぼ。

やはりここにも台風、21号の被害が、

中離宮の門を入って

階段をのぼると

左側にが楽只軒がありました。

楽只軒は,光子内親王の朱宮御所の最初の建物であり,その後,御所は拡張整備されて林丘寺となりました。かなり古い建物で,現在の林丘寺にある扁額の年紀銘から推察すると寛文8年(1668年)かその前年に創建されたものだそうです。

手前六畳は一の間で吉野山の桜が描かれ,奥の間は二の間で龍田川の紅葉が描かれている。筆者はともに狩野探信(探幽の子)です。

南側には庭に面して広縁を設け,床を低くとり庭との一体感を深めている。特別な技巧は凝らしていないが,簡素な中にも趣があり,いかにも内親王の御所らしいと書かれていました。

楽只軒の東南の高みに工夫のある階段でつながれた客殿がありました。延宝6年(1678年)東福門院が亡くなられた後,天和2年(1682年)光子内親王のために女院御所の奥対面所から移築したものです。

客殿は入母屋造り木賊葺の廂の深い屋根を持ち,板戸を建て,濡縁を回して,その一部に「網干の欄干」と呼ばれる漁村で網を干した形を表している低い手すりを付けています。

修学院離宮、中離宮・客殿一の間にある違い棚です。互い違いに配された大小五枚の棚板がいかにも霞がたなびいているように見えることから霞棚と呼ばれています。それぞれ醍醐寺三宝院の『醍醐棚』、桂離宮の『桂棚』、修学院離宮の『霞棚』が「 天下三大名棚」と呼ばれています。

なんとモダンな。戸袋には更紗模様,地袋には友禅染,引手は羽子板の形,花車を形どった七宝流しの釘隠など,女性のお住まいらしい華やかさが現れています。

床,襖,壁には和歌や漢詩の色紙を張り交ぜるなど雅を極めている。加えて,随所に見られる飾り金具には葵の紋が配されており,徳川家から嫁いだ東福門院の背後にひかえる幕府の権勢が示されているようでした。

また,祇園祭の鉾の絵を描いた杉戸の筆者は住吉具慶と言われています。

左は岩戸山、右は放下鉾ですが、現在の鉾飾りと違っています。

鯉の絵の網だけは円山応挙の筆と伝えられているます。

階段を上ると林丘寺に続くのでしょうか。

少し戻って上離宮に上る松並木の道(御馬車道)から

左手前方に大刈込みが見えます。

谷川をせき止めて浴龍池を作った土堤に石垣で四段に土留めをし,

あぜ道には彼岸花が咲いていました。その石積みを目隠しするために数十種類の常緑樹を混植した生垣である。四囲の自然とよく調和していました。

それにしてもこの長閑な風景はうちの家からたった3km、同じ左京区とは思えません。

上離宮への入り口は厳重な鉄の扉がありました。

上離宮の御成門を入ると

高い刈込みの間をぬって急な石段が待ち受けていました。カーブしている石段を登りきると

一気に開ける視界視界。眼下には浴龍池が展開し,洛北の山々が見渡せます。

左手には京都市北部が一望でき、その向こうには西山まで見えていました。

隣雲亭は上離宮でももっとも高い位置にあり下の浴龍池と遠くの山々をとりいれた借景はとても素晴らしいものでした。

隣雲亭は文政年間の再建されたものですが、浴龍池に面しては六畳の一の間と二畳の二の間がありましたが、床も棚もなく一切の装飾を拒んで自然に立ち向かうのみである。

窮邃亭は、修学院離宮において創建当時のまま残る唯一の建築物です。 簡素ながら上皇の御座所にふさわしい造りになっています。

長さ二間余りの欄干付き木橋の楓橋。

渡ると中島の頂上に

宝形造りの茶屋窮邃亭があります。

文政年間に修復はあったものの創建当時の建物で現存する唯一のものです。

「窮邃」の扁額は後水尾上皇の宸筆です。

十八畳と附属の水屋の一間からなり,一隅に直角に折れて畳一枚高くした上段を設け,

上段西側いっぱいに低く一枚板を渡して御肘寄としています。

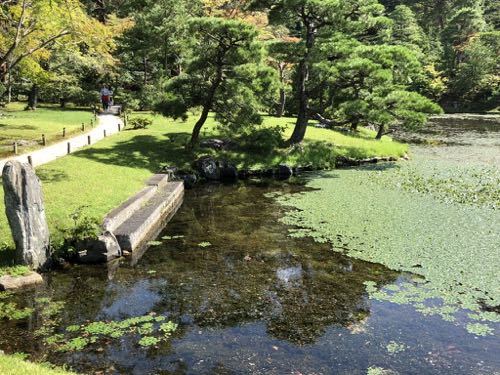

土橋

(幅3m×長さ16m)は、やや反りがあり橋桁の上を土が覆っている。

土橋は上に土を盛った木橋である

土橋から少し歩くと千歳橋が見えてきます

池を巡って苑路があり,千歳橋と呼ばれる石橋が,窮邃亭のある中島と浴龍池の中島(万松塢)とをつないで架けられている。石橋は切り石を組んだ橋脚二基に一枚石を渡し,二つの橋脚に宝形造りと寄棟造りの四阿風なものを建ててこれをつないでいます。

光格天皇の御代に京都所司代、藤紀伊守信敦が進献したものです。

いかにも中国的な感じですがアンバランスの美だそうです。

鳳凰の飾り

紅美谷や三保ヶ島の物静かな景観と大刈込みの上に位置する浜辺の西浜は明るくのびのびとした風景です。

浴龍池は御舟遊びの場でした。

西浜の船着き場

楼船(7間12.5m、25人乗りの高瀬船)を浮かべて島々を廻りながら管弦や詩歌の会などが行われました。

庭園は比叡山の麓にあり、比叡山から流れ出た音羽川の扇状丘陵地の傾斜を利用して作られています。

池に藻が繁殖しているのは台風の被害により比叡山からの水がうまく取り込めないためだそうです。近々池の水を抜いて掃除をされるとのこと、水がある時期に参観できてよかったです。

約3kmの道のりを1時間ちょっとかけて歩きました。

もう少し自由に、例えば上離宮の一角でお弁当など食べられたら最高だったのですが(笑)

京都市内に「桂離宮」もありますが、どちらかというと自然を借景にした「修学院離宮」の方が好きです。桂離宮は京都市内の南西、修学院離宮は北東と市内中心部を挟んで対局に位置します。二箇所を同じ日に行くのは時間的にロスが大きいと思います。桂離宮は嵐山や嵯峨野、修学院離宮は清水寺より北の哲学の道や銀閣寺と一緒に廻ると効率がいいと思います。

今回は宮内庁のHPでオンラインで予約をしました。

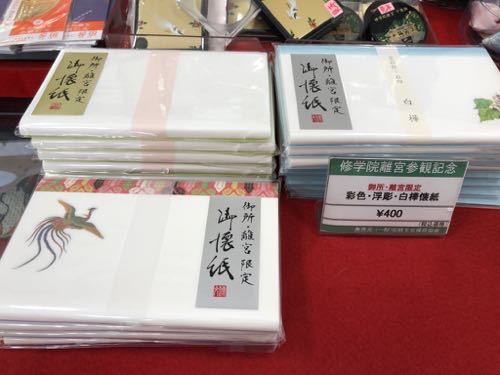

参観記念に

懐紙を買ってきました。

旧大原街道にある双鳩堂でスイーツを買ってから帰りました。

家に帰ってからぶどう大福で一服。

本当にぶどう一粒が入っていました。

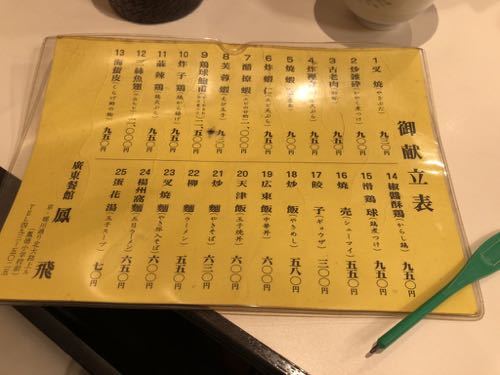

ランチは堀川北大路にある鳳飛へ

私が子供の頃から中華といえば、加茂街道にある鳳舞でしたが、残念ながら閉店されました。

そこのお弟子さんたちが「鳳」の一字をとって始められたお店の一つ、「鳳飛」です。

12時の開店と同時に満席。

オーダーはメニューの番号を紙に書いて渡します。

イチオシはシュウマイ。

私の好みの肉の粒が大きめ、そして白いのはクワイ、このシャキシャキ感がたまりません(時々食べ○グとかでレンコンって書いてる人がいはりますが、鳳舞といえばクワイ!ここのシュウマイもクワイ入ですよ)

そして定番の春巻

絶対に忘れたらだめなのが、カラシ鶏

このピリ辛あんを白ごはんに絡めて食べると最高なんです。

お口の中の火事は卵スープで消火(笑)

京都のダンナ系中華、ピリ辛なんだけどギトギトしてない上品な中華、一度お試しやす(笑)

翌24日は中秋の名月。お月さんは見えなかったけど、月見団子はしっかりいただきました(笑)

三連休のシメはジムに行って、いつもの朝ごはん用のアップルシナモンケーキを焼いときました。お天気が不安定で遠出はできなかったけど、大人の修学旅行で修学院離宮にも行けて充実した三連休になりました。![]() Sunshine and Happiness

Sunshine and Happiness

![]()